von Hannah Lux

Dieses Jahr war alles anders, aber damit sage ja ich niemandem etwas Neues. Schon die Fastenzeit kam mir teilweise vor wie ein wochenlanger Karsamstag – kein Sakrament, keine Liturgie, zumindest keine direkte Teilnahme. Zu Ostern haben dann sogar einige Veröffentlichungen behauptet “Ostern fällt aus”. Aber Ostern ist nicht ausgefallen.

Nach und nach gab es immer mehr Möglichkeiten, sich wenigstens mit Hilfe von (Internet-)Übertragungen mit dem Gebet und der Liturgie der Kirche zu verbinden. Ich habe das auch als eine schöne Möglichkeit empfunden, die Liturgie anderer Traditionen ohne große Hemmschwelle zu „besuchen“.

Zwar haben ein paar Liturgiewissenschaftler die Hl. Messe ohne Anwesenheit der Gläubigen als „Geistermessen“ diffamiert, ein Diözesanbischof meinte sogar, von einer ungesunden „Eucharistiefixiertheit” sprechen zu müssen, aber viele Priester und Gemeindeleitungen haben ihre Gläubigen nicht im Stich gelassen.

Am Palmsonntag habe ich z.B. von zuhause aus die Liturgie der Armenischen Gemeinde hier in Köln verfolgt – mit Tablet und Liturgiebuch –, außerdem noch die Übertragung eines Gebets am Nachmittag. Weil ich davon ausgegangen bin, in diesem Jahr keine gesegneten Palmzweige zu bekommen, musste ein kleines Ästchen meines Olivenbaumes als Stellvertretung herhalten.

Am Palmsonntag habe ich z.B. von zuhause aus die Liturgie der Armenischen Gemeinde hier in Köln verfolgt – mit Tablet und Liturgiebuch –, außerdem noch die Übertragung eines Gebets am Nachmittag. Weil ich davon ausgegangen bin, in diesem Jahr keine gesegneten Palmzweige zu bekommen, musste ein kleines Ästchen meines Olivenbaumes als Stellvertretung herhalten.

Am Karfreitag konnte ich morgens eine Beichtgelegenheit wahrnehmen und hatte dort auch die Möglichkeit, mit einem kurzen Ritus die hl. Kommunion zu empfangen – zum ersten Mal seit einigen Wochen. Am Nachmittag habe ich als Teil der Oekumenischen Choralschola Köln mitgewirkt an einer Karfreitagsliturgie, die ebenfalls online gestellt wurde.

In der Osternacht habe ich mich wieder aus der Ferne mit der Liturgie der Armenischen Gemeinde verbunden. Am Ostersonntag konnte ich in Maria Hilf die Osterkommunion empfangen und die Osterspeisen segnen lassen. Zu einer gesegneten österlichen Kerze bin ich dabei auch noch gekommen.

In der Osternacht habe ich mich wieder aus der Ferne mit der Liturgie der Armenischen Gemeinde verbunden. Am Ostersonntag konnte ich in Maria Hilf die Osterkommunion empfangen und die Osterspeisen segnen lassen. Zu einer gesegneten österlichen Kerze bin ich dabei auch noch gekommen.

Letztlich konnte ich in der Kar- und Osterwoche sehr viel mehr „Handfestes“ empfangen und erleben, als ich es mir vorher gedacht hätte. Im letzten Jahr wären das alles noch Selbstverständlichkeiten gewesen.

Auch wenn mittlerweile wieder öffentliche Gottesdienste – mit Auflagen – möglich sind, gibt es glücklicherweise immer noch auch die Möglichkeit, der Liturgie per Streaming zu folgen. Selten habe ich so sinnfällig wie gerade jetzt wahrgenommen, dass das Lob Gottes nicht begrenzt ist durch Ort, Sprache, Kultur, Nationalität und auch nicht durch die derzeitigen Umstände.

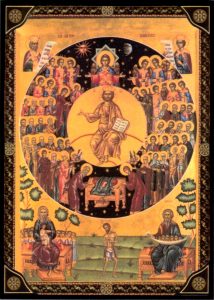

Als ich im Mai zu einer orthodoxen Diakonenweihe eingeladen war, habe ich an der dortigen Gestaltung der Platzmarkierungen besonders deutlich das Bewusstsein dafür sehen können, dass wir die Liturgie mit dem ganzen Himmel feiern. Da, wo wegen der Abstandsregeln Bankreihen gesperrt waren, nahmen Ikonen den Raum ein, wo sonst die Gläubigen sitzen.

Mein persönliches Fazit aus dieser Situation:

- Vielleicht macht gerade die jetzige Situation besonders deutlich, dass wir Liturgie nie nur mit den uns gerade umgebenden Menschen feiern, sondern immer in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche und der himmlischen Wirklichkeit – letzteres ganz ohne Abstandsregeln und Infektionsgefahr.

- Ich bin dankbar für alle Priester, die auch ohne die terminliche Verpflichtung fest geplanter Gottesdienste treu bleiben in der Feier der göttlichen Geheimnisse.

- Ich bin dankbar für die technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben – und für den Mut, damit zu experimentieren, um die Gläubigen nicht allein lassen zu müssen.

- Auch wenn einige Stimmen gestreamte Liturgien als Geistermessen diffamieren und lieber „kreative Rituale“ der Laien zuhause hätten – das persönliche Gebet ist essentiell, aber die Rückbindung an das Gebet und die Liturgie der Kirche sind es genauso. Ansonsten steht man evtl. nur auf einem Bein. Am sichersten steht man aber, wenn beide „Beine“ gut ausgeprägt sind. Auch in dieser besonderen Situation!

- Ich bin dankbar, dass so viele Möglichkeiten gefunden wurden, den Gläubigen schließlich doch noch Sakramente zu spenden und dass auch die Sakramentalien nicht zu kurz kamen. Wir sind eben doch nicht nur Geist, sondern auch Leib. – Für den Leib wurde im Übrigen auch dadurch Sorge getragen, dass überall große Umsicht geherrscht hat, damit es bei all dem nicht zu Ansteckungen kommt.

Fotos: Heike Hannah Lux

Beim Eintritt in ein Gotteshaus fällt der erste Blick ganz unwillkürlich auf den Altar. Die Säulen und Pfeiler, alle Linien der Architektur nehmen in einer nach liturgischen Grundsätzen, die bis noch vor wenigen Jahrzehnten gegolten haben, erbauten Kirche mit sanfter Gewalt den Blick gefangen und führen ihn nach vorne, wo der Altar sich erhebt.

Beim Eintritt in ein Gotteshaus fällt der erste Blick ganz unwillkürlich auf den Altar. Die Säulen und Pfeiler, alle Linien der Architektur nehmen in einer nach liturgischen Grundsätzen, die bis noch vor wenigen Jahrzehnten gegolten haben, erbauten Kirche mit sanfter Gewalt den Blick gefangen und führen ihn nach vorne, wo der Altar sich erhebt.