von P. Andreas Lauer

Immer wieder kommt es vor, dass Gläubige unsicher sind, welche Haltung sie in der Kirche einnehmen sollen, besonders beim Gebet in der heiligen Messe. Sollen sie stehen oder knien oder sitzen?

Für den Zelebranten bzw. den Kleriker gibt es Rubriken (rot geschriebene Ritusbeschreibungen in den liturgischen Büchern der Kirche), die vor allem für die Liturgie und das gemeinschaftliche Gebet gelten:

So steht man beispielsweise zu Beginn und Ende des Stundengebetes, während der Hymnen und Cantica, und auch sonntags und in der österlichen Zeit ist die stehende Gebetshaltung öfter vorgesehen als sonst.

Das knieende Gebet ist üblich z. B. bei den Tagesgebeten der Advents- und Fastenzeit und bei den Preces (den Gebeten, die der Allerheiligenlitanei folgen.

Und es gibt auch die sitzende Gebetshaltung: im gemeinsamen Chorgebet etwa beim Psalmgebet und bei den Lesungen und Zwischengesängen, in der Messe bei der Opferung.

Für die übrigen Gläubigen dagegen existieren keine derartigen strengen Vorschriften. Nebenbei bemerkt war zur Zeit des Alten Testamentes das Gebet äußerlich nicht an bestimmte Haltungs-Vorschriften gebunden, trotz gewisser Bräuche, wie die Ausbreitung der Hände, das Sichniederwerfen u.ä..

Auch heute existieren verschiedene Bräuche: so ist es unter anderem in unserem Lande üblich, in der Kirche meistens kniend als Ausdruck der Unterwerfung zu beten, und das vor allem während der heiligen Wandlung. In anderen Regionen betet man stehend, und drückt damit seinen Respekt aus – und auch die sitzende Gebetshaltung ist regional gebräuchlich.

Der Einzelne bleibt freilich frei, sich zu entscheiden, welche Haltung er einnimmt, doch ist dabei auf das Verhalten der Gemeinde in der Regel Rücksicht zu nehmen, und gegebenenfalls sich ihr anzupassen bzw. sich so zu verhalten, daß man andere nicht stört bzw. in der Sicht behindert.

„Typisch für das christliche Beten ist das Falten der Hände. Diese Geste soll verdeutlichen, daß sich der Beter nur auf Gott konzentriert und nicht mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die aneinander gelegten offenen Handflächen entsprechen der Haltung bei der Huldigung des Lehnsherren im mittelalterlichen Feudalsystem und wird etwa seit dem 11. Jahrhundert praktiziert.

Das Gebet mit zusammengeballten Händen kam erst in der Reformation auf. Daneben gibt es noch seltenere, ältere Formen, wie das Kreuzen der Hände vor der Brust. Das Ausstrecken der Arme im Gebet stammt sogar aus dem vorchristlichen Mittelmeerraum und Orient, es geht auf die Körperhaltung der Bettler zurück. Das Beten mit erhobenen Händen wird häufiger von Christen der charismatischen Bewegung oder der Pfingstbewegung praktiziert und geht auf eine jüdische (z.B. Klagelieder 3,41) Gebetshaltung zurück.“ (Wikipedia, Gebet)

Die äußere Haltung, das Äußere allein ist zum gottwohlgefälligen Gebet nicht ausreichend – hat doch Christus selbst beispielsweise das rein äußere Hersagen von Gebetsworten verurteilt mit den Worten „Plappern wie die Heiden“.

Entscheidend ist die innere Haltung, die freilich sich in der äußeren ausdrücken will. Soll unser Gebet wirksam, fruchtbar sein, so verlangt es dem Inneren nach kindliche Ehrfurcht und Liebe, Demut, Vertrauen und Achtsamkeit, oder wenigstens das ernstliche Bemühen, achtsam zu sein.

So betete der Zöllner und fand Erhörung, während das Gebet des stolzen Pharisäers verworfen wurde. „Gott widersteht den Hoffärtigen. Den Demütigen gibt er seine Gnade“ (Jak. 4,6). Die echte Demut erzeugt Vertrauen, jenes Vertrauen, das nicht auf eigenes Verdienst, sondern auf die unendliche Weisheit und Güte Gottes und die Verdienste unseres Herrn sich gründet. Christus fordert uns in der hl. Schrift immer wieder auf, mit Vertrauen zu beten. Wir mißtrauen Gott und seinem Versprechen, wir unterschätzen die unendlichen Verdienste unsers Herrn, wenn das unbedingte Vertrauen beim Gebet fehlt. Freilich scheint Gott unseren Gebeten zuweilen taub zu sein, weil er will, daß unser Vertrauen beharrlich sei. Ein schönes Beispiel dafür ist uns gegeben mit der Kananiterin (Joh. 16, 26f), die unser Herr scheinbar abweist. Trotz aller Mißerfolge erwartet er von unserem ihm wollgefälligen Gebet, daß wir in demütigem Vertrauen ausharren.

Immer wieder kommen Gedanken, Zerstreuungen auf und verbleiben wie die Nachtfalter, die um die Lampe flattern. Sie sind kein Hindernis für das Gebet, wenn wir sie zurückzuweisen und zu vermindern suchen, denn durch diese unsere Anstrengung bleibt unsere Seele auf Gott gerichtet.

Zu dieser Fragestellung können auch die Vorschläge der Kongregation für den Gottesdienst zum Jahr der Eucharistie aus dem Jahre 2004 hilfreich sein: „… Die Körperhaltungen, die wir während der Eucharistiefeier einnehmen – Stehen, Sitzen, Knien -, verweisen auf die inneren Haltungen des Herzens. Die betende Gemeinde drückt sich in verschiedensten Formen aus.

Das Stehen ist Ausdruck der Freiheit der Söhne und Töchter, die uns der auferstandene Christus schenkt, der uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit und wieder aufgerichtet hat.

Das Sitzen drückt die Aufnahmebereitschaft des Herzens Marias aus, die Jesus zu Füßen saß und sein Wort hörte; das Knien oder die tiefe Verbeugung drückt aus, dass wir uns klein machen vor dem Höchsten, vor dem Herrn (vgl. Phil 2,10).

Die Kniebeuge vor der Eucharistie, wie sie der Priester und die Gläubigen machen …, drückt den Glauben an die wirkliche Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus im Altarsakrament aus …

Wenn wir in den heiligen Zeichen hier auf Erden die Liturgie, die im Heiligtum des Himmels gefeiert wird, wiedergeben, tun wir es den Ältesten gleich: Sie „werfen sich […] vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt“ (Offb 4,10).

Wenn wir in der Eucharistiefeier den Gott-mit-uns-und-für-uns anbeten, muss sich diese Geisteshaltung auch in unserem Handeln und Denken fortsetzen und sichtbar werden. In der Sorge um die Angelegenheiten dieser Welt lauert immer die Gefahr, dass wir die Knie vor Götzen und nicht mehr vor Gott allein beugen.

Die Worte, mit denen Jesus auf die götzendienerischen Vorschläge des Teufels in der Wüste antwortet, müssen in unserem täglichen Reden, Denken und Handeln Widerhall finden : „Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen“ (Mt 4,10).

Die Knie zu beugen vor der Eucharistie, in Anbetung des Lammes, das uns erlaubt, mit ihm das Paschamahl zu feiern, lehrt uns, uns nicht vor den Götzen niederzuwerfen, die von Menschenhand errichtet wurden, und es hilft uns, treu, ergeben und ehrfurchtsvoll dem zu gehorchen, den wir als den einzigen Herrn der Kirche und der Welt bekennen.“

(Kongregation für den Gottesdienst: Das Jahr der Eucharistie. Empfehlungen und Vorschläge, Nr. 29).

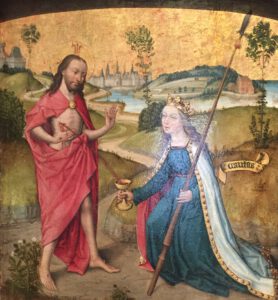

In Monat Juli verehrt die Kirche das kostbare Blut unseres Herrn Jesu Christi! Deshalb fordert die hl. Kirche ihre Kinder auf, besonders in diesem Monat den kostbaren Preis unserer Erlösung, das allerheiligste Blut unseres göttlichen Heilandes anzubeten und andächtig zu verehren. Ein einziger Tropfen seines Blutes hätte genügt, um die ganze Welt abzuwaschen von aller Sündenschuld: „O gütiger Pelikan, o Jesu, höchstes Gut, mach mich Unreinen rein in deinem teuren Blut! Ein Tropfen schon von ihm kann tilgen alle Schuld, erfüllen alle Welt mit Wundern deiner Huld“ (hl. Thomas von Aquin, Hymnus Adoro te devote).

In Monat Juli verehrt die Kirche das kostbare Blut unseres Herrn Jesu Christi! Deshalb fordert die hl. Kirche ihre Kinder auf, besonders in diesem Monat den kostbaren Preis unserer Erlösung, das allerheiligste Blut unseres göttlichen Heilandes anzubeten und andächtig zu verehren. Ein einziger Tropfen seines Blutes hätte genügt, um die ganze Welt abzuwaschen von aller Sündenschuld: „O gütiger Pelikan, o Jesu, höchstes Gut, mach mich Unreinen rein in deinem teuren Blut! Ein Tropfen schon von ihm kann tilgen alle Schuld, erfüllen alle Welt mit Wundern deiner Huld“ (hl. Thomas von Aquin, Hymnus Adoro te devote). Nachdem das hl. Sakrament der Buße in vielen Pfarreien kaum noch praktiziert wird und durch Bußandachten (diese haben durchaus eine Berechtigung im Sinne einer Vorbereitung auf die Beichte, nicht aber als Ersatz) verdrängt worden ist, gibt es nicht wenige, die sich schwer tun mit der persönlichen Beichte, nachdem sie deren Bedeutung neu entdeckt haben. Aber auch jene, die gewohnt sind, in regelmäßigen Abständen das Bußsakrament zu empfangen, haben zuweilen in der Praxis ihre Schwierigkeiten damit. Mit den folgenden Ausführungen möchte ich Ihnen eine kleine praktische Orientierungshilfe geben und einige Grundsätze in Erinnerung rufen.

Nachdem das hl. Sakrament der Buße in vielen Pfarreien kaum noch praktiziert wird und durch Bußandachten (diese haben durchaus eine Berechtigung im Sinne einer Vorbereitung auf die Beichte, nicht aber als Ersatz) verdrängt worden ist, gibt es nicht wenige, die sich schwer tun mit der persönlichen Beichte, nachdem sie deren Bedeutung neu entdeckt haben. Aber auch jene, die gewohnt sind, in regelmäßigen Abständen das Bußsakrament zu empfangen, haben zuweilen in der Praxis ihre Schwierigkeiten damit. Mit den folgenden Ausführungen möchte ich Ihnen eine kleine praktische Orientierungshilfe geben und einige Grundsätze in Erinnerung rufen.