von P. Miguel Stegmaier und P. Marc Brüllingen

von P. Miguel Stegmaier und P. Marc Brüllingen

So wie man aus dem Gehalte eine Quelle, die aus tiefem Schoße der Erde hervorsprudelt, erkennen kann, was unten verborgen liegt, so offenbart sich auch in dem öffentlichen Leben eines Volkes, insbesondere in den Volksfesten, die nur die Blüten des Volkslebens sind, was im Gemüte des Volkes, in seinem ganzen Innern sich bewegt. Es spiegelt sich daher in solchen Volksfesten der ganze Charakter, die ganze Seele des Volkes ab.

Wenn die Volksfeste überhaupt die Blüten des Volkslebens sind, so muß man das Fest der hl. Weihnachten als die würzigste und duftigste dieser Blüten in deutschen Volkstum bezeichnen. Der Name kommt von dem altdeutschen „wy“, „heilig“, her; „heilige Nacht“ heißt er also. Merkwürdigerweise feierten schon die alten Deutschen um die nämliche Jahreszeit ihr Hauptfest, das Fest der Sonnenwende. Man dachte sich, daß die Sonne, die zu Ende Dezember am tiefsten steht, sich alsdann wieder verjünge, daß die gleichsam neugeboren werde. Die Perser, Ägypter und noch viele andere Völker des Altertums feierten ein ähnliches Fest. Unverkennbar liegt ein Walten der göttlichen Vorsehung darin, daß schon die heidnischen Völker um die nämliche Zeit ein Fest der Wiedergeburt feierten. Es war dadurch der Kirche erleichtert, an Stelle des heidnischen Festes sogleich das christliche zu setzten.

Schon drei Wochen vor Weihnachten, in den ersten Tagen des Advents, nahm das Fest gewissermaßen seinen Anfang mit den sog. Klöpfers-Tagen. Es zogen alsdann die Kinder in Begleitung der Greise des Orts, mit Stöcken und Schlegeln in der Hand, von Haus zu Haus, klopften damit an allen Haustüren an, sangen Weihnachtslieder, und wurden von den Hausleuten mit Gaben, bestehend in Brot, Früchten und dergleichen, reichlich beschenkt. Der letzte Besuch galt dem Pfarrer, der sie, umgeben von seinem Kaplan und Küster, empfing und jedes Kind mit einem Weihnachtsbildchen und einem Lebkuchen beschenkte. Die gesammelten Gaben wurden natürlich den ärmsten Kindern für ihre Eltern nachher überlassen. Die Grundbedeutung dieses Aufzuges war die Erinnerung an das Anklopfen und das Nachsuchen der Eltern Christi um eine Herberge zu Bethlehem.

Ein Zug der Mildtätigkeit und Sorge für die Armut durchwehte überhaupt und diese Zeit die ganze christliche Welt. Holz- und Jagdfrevel durften jetzt nicht bestraft werden. Der arme Mann durfte, wo er wollte, Holz fällen, damit er den Christbraten, den ihm Gott beschere, zubereiten könne.

Am Nachmittage vor dem heiligen Abende versammelten sich abermals die Kinder in einem öffentlichen Lokale. An einer Rolle, mitten im Zimmer oben angebracht, wurden Christwecken mittelst einer Schnur auf – und abgezogen, und von den Kindern wurde jauchzend und springend danach gehascht. Selbstredend spielten die Zieher der Schnur vor allen den ärmeren Kindern das Gebäck in die Hände.

Am heiligen Abende selbst wurde mit dem Glockenschlage sechs von allen Türmen „der Friede“ geläutet und von allen Toren der Städte herab in die Posaune gestoßen. Es war hiermit jedem, der in der Acht erklärt war oder sonst polizeilich verfolgt wurde, gestattet, frei und unbehelligt zu erscheinen und sich des Festes mitzuerfreuen. Er durfte bis zum Morgen des vierten Tages in der Gemeinde verweilen. Über den Mißbrauch dieser Freiheit sind höchst selten Klagen geführt worden. Ein schwacher Rest dieser alten schönen Sitten ist noch in unserer gegenwärtigen Gesetzgebung vorhanden, indem es nämlich verboten ist, an Sonn – und Festtagen jemand vorladen zu lassen.

Sobald nun, wie oben berichtet, um sechs Uhr abends das Friedensgeläute erklang, hatte alle Arbeit und jede Geschäftigkeit ein Ende. Es versammelten sich um den Hausvater vor dem durch eine Kerze beleuchteten Muttergottesbilde die Kinder und das ganze Hausgesinde. Es wurde gebetet und alte Weihnachtslieder gesungen, und hierauf ein einfaches Abendmahl genommen, in den ganz frommen Familien wurde strenge gefastet, sogar von den Kindern. Der Hausvater und die Hausmutter verharrten hierauf wieder mit einem Teile des Gesindes im Gebete bis kurz vor Mitternacht. Alsdann ward aus einer alten großen mit Samt belegten, künstlich bearbeiteten Dose die sog. Jericho-Rose hervorgeholt und in ein frisch mit Wasser gefülltes kristallenes Glas gesetzt. Diese Jericho-Rosen wachsen in Palästina, insbesondere am Jordanflusse, wild und wurden von den Kreuzfahrern als Andenken an die kriegerische Wallfahrt und das heilige Land mit nach Europa gebracht. Die kleinen Zweige der natürlich trockenen Krone breiten sich durch das frische Wasser und die Zimmerwärme etwas aus und schimmern, zu nicht geringem Erstaunen der frohen Kinder, etwas ins rötliche.

Nun begibt sich der Hausvater mit den schon erwachsenen Kindern und einem Teile des Hausgesindes in die Weihnachtsmesse. In derselben wird unmittelbar vor dem Anstimmen des Gloria durch den Priester durch zwölfmaliges lautes Anschlagen auf eine kleine silberne Glocke die Feststunde angedeutet, und es erschallt sodann durch die festlich erleuchteten Hallen der Kirche das „Ehre sei Gott in der Höhe!“

Nach Hause zurückgekehrt, erwartet die Hausgenossen ein kräftiges Frühstück, bestehend aus dem sog. Christbrote und aus Fleisch, das gemeinschaftlich verzehrt wird.

Um vier Uhr macht sich die Hausfrau mit den kleinen Kindern und den übrigen Hausgenossen auf den Weg zum zweiten feierlichen Hochamte, der sog. Hirtenmesse. In dieser zweiten Messe singt bloß das Volk; es singt nach alter Weise in den rührendsten Melodien die althergebrachten Weihnachtslieder.

Abermals erschallen die Glocken in den hellsten Tönen von allen Türmen der Stadt um neun Uhr. Es zieht der Hausvater seinen allerprächtigsten Staat an (denn es gab besondere Anzüge für die höchsten Feiertage), um mit aller Feierlichkeit dem letzten Hochamte beizuwohnen. Währenddes ist die daheimgebliebene Hausmutter äußerst rührig; mit feineren Getränken, mit Backwerk und Fleischspeisen werden die Tische so beladen, daß sie fast zusammenbrechen.

Gegen elf Uhr eilen nun in ihren Festkleidern nicht nur die auswärts verheirateten Söhne und Töchter, sondern auch die Mitglieder der ganzen Verwandtschaft bis zu den entferntesten herbei. Es finden sich auch die alten bewährten Hausfreunde ein, die treuen Bekannten und alle, die mit dem Hause in irgend einer Beziehung stehen, die Pächter, Arbeitsleute und dergleichen. Sie bringen dem Haupte der Familie ehrfurchtsvoll ihre Glückwünsche zu dem hohen Feste mit den Worten dar: „Wir wünschen ein glückseliges Fest!“ und nehmen von dem Hausherrn einen gleichen Glückwunsch entgegen. Die Vernachlässigung dieser so schönen Sitte wird als der sündhafteste Frevel und als die Erklärung einer immerwährenden Feindschaft angesehen. Auf solche Weise ward dieser Tag für manchen ein wahres Friedensfest, an welchem der Groll des bald dahinscheidenden Jahres vergessen und begraben wurde.

Nachmittags ward wieder die Kirche besucht und der übrige Teil des Abends still in der Familie zugebracht; denn der Besuch von Wirtshäusern an diesem Abende wurde als unchristlich betrachtet.

Erst am zweiten Tage war das gestattet. An demselben wurden vorzugsweise Turniere und Wettrennen gehalten. Was nur irgend reiten konnte, saß zu Pferde und machte seinen „Stephans-Ritt“.

Am dritten Tage endlich, am Johannestage, wurde der Wein des letzten Sommers getrunken; er hatte sich bis dahin so geklärt, daß er die Herzen der Anpflanzer erfreuen konnte.

(aus: „Münstersches Sonntagsblatt“ 1883; nach: Blütenkränze auf die Festtage Gottes und seiner Heiligen, herausgegeben von Reinhold Albers; ersten Teiles erster Band: Die gebotenen Festtage des Herrn; Paderborn, 1890; Druck und Verlag der Bonifatius-Druckerei)

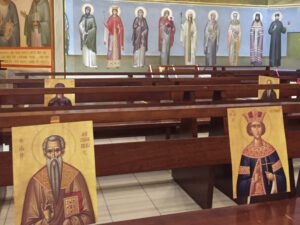

Foto: Heike Hannah lux

von P. Miguel Stegmaier und P. Marc Brüllingen

von P. Miguel Stegmaier und P. Marc Brüllingen

Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,

Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,